Nous l’évoquions déjà avec vous en juin dernier et pourtant, ce phénomène encore marginal il y a quelques années, les « heures négatives », ne cesse de se multiplier sur le marché de l’énergie. En cause : la montée en puissance du solaire et de l’éolien, qui saturent le réseau à certaines heures de faible consommation. Le résultat ? Des prix négatifs, et des producteurs contraints de… payer pour injecter leur électricité. Une situation qui bouleverse la rentabilité des installations photovoltaïques et de la gestion de votre énergie.

Quand produire coûte de l’argent

Afin de comprendre au mieux ce phénomène d’heures négatives , il convient de revenir aux bases du marché de l’énergie. Ce marché est régulé par la loi de l’offre et de la demande. Ce qui entraîne inévitablement une hausse des prix lorsque de la consommation est forte alors que la production, elle, ne peut couvrir toute cette demande.

Mais que se passe-t-il lorsque la production dépasse la consommation ? Et bien, le phénomène s’inverse, tout simplement. Les prix plongent jusqu’à devenir négatifs. Une situation aussi paradoxale qu’inconfortable pour le producteur d’énergie qui se retrouve à devoir payer pour l’excédent d’énergie produit.

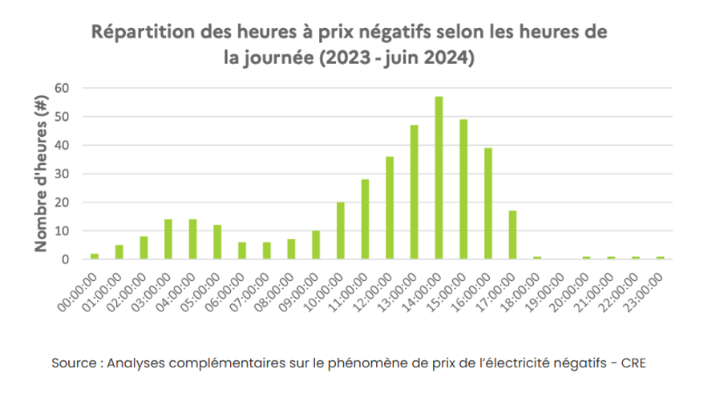

Avec l’explosion des installations photovoltaïques, il est devenu naturel de constater, lors des journées ensoleillées, des pics de production entre 11h et 17h. Des pics d’injection qui dépassent largement la demande et entrainant un effondrement des prix.

« Les exemples flagrants ne manquent pas, explique Virginie Dejace, experte en marché de l’énergie chez Broptimize. Par exemple, le 11 mai 2025 entre 12 et 13h, un producteur devait payer 450€ pour injecter un mégawattheure sur le réseau. C’est absolument énorme. »

Et pour les années à venir ?

Une anomalie ? Une exception ? Virginie Dejace constate que ce problème tend à se maintenir et devrait même être en nette accélération durant les années à venir et, ce, dans toute l’Europe. « C’est un problème de plus en plus fréquent et la tendance est générale, constate l’experte. Dans presque tous les pays d’Europe, le nombre d’heures négatives augmente fortement au fil des années, avec un envol particulièrement marqué à partir de 2022-2023. »

En Belgique, le phénomène des prix négatifs sur le marché de l’électricité s’est longtemps limité à quelques épisodes isolés, mais les données récentes montrent un changement structurel profond. Jusqu’en 2020, le pays ne dépassait que rarement quelques dizaines d’heures par an, ce qui traduisait un équilibre encore solide entre production et demande.

À partir de 2022, la tendance s’inverse nettement : le nombre d’heures négatives augmente régulièrement, sous l’effet combiné de l’accélération du solaire photovoltaïque résidentiel, de la hausse des capacités éoliennes et de périodes de faible consommation. En 2024, la Belgique franchit un seuil inédit avec environ 300 à 350 heures de prix négatifs, un niveau autrefois réservé à des marchés beaucoup plus excédentaires comme l’Allemagne, par exemple. Ce basculement illustre les limites croissantes du système électrique belge à absorber les surplus renouvelables, et met en lumière la nécessité d’outils d’équilibrage supplémentaires, tels que le stockage, la flexibilisation de la demande ou une meilleure intégration transfrontalière.

Des contrats d’injection de moins en moins protecteurs

Mais quelles influences ce phénomène a-t-il sur les contrats proposés par nos fournisseurs ? « Jusqu’en 2023, les producteurs pouvaient encore opter pour des contrats d’injection mensuels, calculés sur la moyenne des prix horaires du mois, se rappelle Virginie Dejace. Ce système amortissait les fluctuations et limitait l’impact des heures négatives. Mais après une série de pertes financières pour les fournisseurs en 2024, ces formules ont presque toutes disparu (il reste certaines situations, très spécifiques, où il est encore possible d’en négocier) au profit de contrats d’injection horaires, beaucoup plus volatils . Résultat : dans le cas d’une installation photovoltaïque, pour une même quantité réinjectée de 35 MWh, un client aurait perçu 2 733 € avec un contrat mensuel, contre seulement 751 € sur un contrat horaire en 2025. »

Photovoltaïque : revoir les modèles économiques

L’objectif de rentabiliser son installation via l’injection n’a donc plus de sens aujourd’hui. Avec l’autoconsommation en ligne de mire et, malgré un prix plus abordable qu’auparavant pour les technologies photovoltaïques, il convient de dimensionner son installation de façon cohérente et d’éviter de tomber dans le piège d’un déploiement excessif de panneaux. « Il faut penser en termes d’autoconsommation : produire pour consommer au bon moment, pas pour injecter », rappelle Virginie.

Mais alors, existe-t-il des solutions pour contrer ce phénomène ? « Les entreprises peuvent optimiser cette stratégie en dimensionnant mieux leurs installations, en adaptant leurs usages (charge de véhicules, froid industriel, pompes à chaleur, etc.) et, à terme, en intégrant des systèmes de stockage. Il est aussi envisageable que l’intelligence artificielle et les batteries permettront bientôt de lisser ces pics, mais nous n’y sommes pas encore. »

En attendant, les heures négatives imposent une nouvelle réalité : l’électricité propre n’est plus synonyme de gain automatique. Dans un marché énergétique où tout se complexifie et où les variables d’ajustement se démultiplient d’année en année, la stratégie, la réflexion et l’expertise deviennent des conditions sine qua non pour éviter de faire le mauvais choix pour votre entreprise.